La inteligencia artificial (IA) suele asociarse con laboratorios, pantallas o algoritmos que procesan información fría y sin emociones. Sin embargo, en Cuenca, la IA encontró una expresión totalmente distinta, dando origen a un canto en defensa del agua y la vida.

El comunicador y activista Jaime López Novillo utilizó esta tecnología para crear dos canciones que hoy se han convertido en emblemas: Cuenca de las Aguas y Quinto Río. Ambas nacieron de una combinación de historia, sentimientos personales y tecnología.

Cómo Jaime López integró la IA en la música

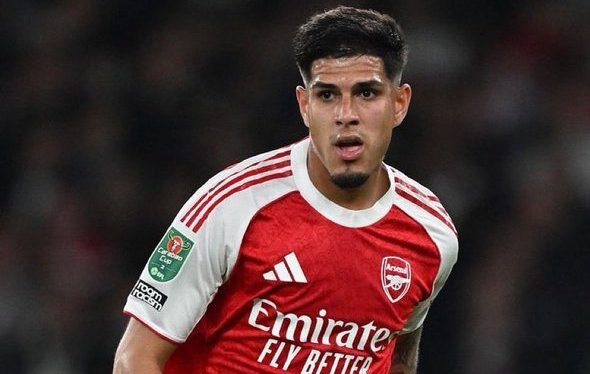

Las canciones Cuenca de las Aguas y Quinto Río, del activista y comunicador cuencano Jaime López Novillo, se convirtieron en himnos previo y posterior

a la marcha del 16S. /Xavier Caivinagua A.

López explica que empleó programas de inteligencia artificial para generar arreglos, matices y voces digitales. Su objetivo no era reemplazar músicos, sino ampliar el alcance de su mensaje.

AUDIO: Cuenca, ciudad de las Aguas

“Cuando se usa bien, la tecnología amplifica lo humano”, asegura.

En su estudio, los algoritmos se convirtieron en instrumentos para transmitir una idea, logrando un resultado que sorprendió incluso al propio López. Las canciones se difundieron rápidamente en redes sociales y también en espacios públicos:

“Pensé que solo las escucharían mis amigos y familiares… Salí en bicicleta el día de la marcha y las oí en cada esquina. Fue imposible contener las lágrimas”.

Lo que comenzó como un experimento musical se transformó en un símbolo de unidad comunitaria.

La Marcha por el Agua y la inspiración de Quinto Río

El pasado 16 de septiembre, miles de personas (alrededor de 125.000) caminaron por las calles de Cuenca en defensa del agua y los páramos de Quimsacocha. Ese día, López escribió Quinto Río, inspirado por la multitud que avanzaba como un afluente desbordado.

“Cuenca, que siempre tuvo ocho orillas, amaneció con diez”, relata.

La experiencia confirma que la inteligencia artificial puede ser una aliada del arte, permitiendo capturar sonidos del entorno, ajustar armonías y recrear timbres que evocan la naturaleza andina.

Jaime López: comunicación, patrimonio y música

Con más de 25 años de experiencia, López dirige Descubriendo Cuenca, un programa radial que rescata la identidad patrimonial y las tradiciones de la ciudad. Su filosofía es clara: nadie ama lo que no conoce.

En su propuesta musical, los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay y Machángara se convierten en protagonistas. Con más de 70 composiciones, López transforma la canción en una herramienta de conciencia ambiental, integrando tanto la IA como saberes populares.

AUDIO: Quinto Río

Rufina Zhagui y la música comunitaria por el agua

Rufina Zhagui, defensora del agua, junto a la orilla del río Tarqui. Su voz y su himno recuerdan que cada afluente es vida y aporte invaluable para la

ciudad y los páramos. / Xavier Caaivinagua A.

En esta línea también destaca Rufina Zhagui, quien durante más de tres décadas ha promovido la defensa del agua desde comunidades rurales. Junto a Verónica Cevallos, escribió el Himno por el Agua, compuesto en mingas, asambleas y caminatas.

Con ritmos de pasillo, sanjuanito y albazo, la melodía refleja la vida campesina y la lucha colectiva:

AUDIO: Himno al Agua

“Con la música llegamos al corazón del campesino y del joven. Las palabras solas no bastan”.

Su historia también es de resiliencia personal. Durante la pandemia enfrentó el cáncer y, al recuperar la voz, retomó el canto. Hoy, su interpretación acompaña actos públicos y marchas, reforzando el mensaje: el agua es vida y debe protegerse.

Tradición y tecnología se encuentran

Las canciones de López y Zhagui representan dos vertientes que se complementan:

- IA y producción digital, en el caso de López.

- Tradición oral y canto comunitario, en el caso de Zhagui.

Ambas demuestran que la tecnología no está reñida con la creatividad humana y puede servir para preservar recursos naturales y despertar conciencia ambiental.

En tiempos en que la IA se asocia con automatización o deshumanización, Cuenca ofrece un ejemplo claro de que las herramientas digitales pueden fortalecer la cultura y la defensa del medio ambiente. (I)

ENTREVISTA / Paúl Carrión, autor de La Voz del Agua, cortometraje con IA

“Pensar críticamente es más necesario que nunca”

Paúl Carrión, ingeniero de Sistemas (2007), Diseñador Gráfico (2011) y Magíster en Diseño Multimedia (2016) por la Universidad del Azuay; desde 2018 realiza doctorado en la

Universidad de Palermo. Docente Universitario desde el 2012. / Xavier Caivinagua A.

– Su formación en sistemas, diseño y fotografía, y ahora la inteligencia artificial, ¿cómo ha transformado su mirada sobre la imagen?

Ha sido un proceso de descubrimiento. Cuando estudiaba Ingeniería de Sistemas, Diseño Gráfico y Fotografía, seguía caminos ya trazados, áreas del conocimiento consolidadas. Pero con la inteligencia artificial todo cambió. Aunque existe desde los años 60, el acceso masivo a estas herramientas ha marcado un hito.

Estamos viviendo uno de los momentos más fascinantes para quienes creamos, porque ahora podemos generar desde textos y guiones hasta mundos virtuales, imágenes, sonidos y videos. Es un universo nuevo de posibilidades.

– ¿Cómo equilibra el uso de herramientas digitales con la búsqueda de una verdad emocional o espiritual?

El pensamiento crítico es esencial. Vivimos rodeados de representaciones: desde los deepfakes hasta el Photoshop, que pueden mostrarnos falsedades como si fueran hechos reales.

Por eso debemos mantener una voz racional que actúe como filtro ante lo que vemos. Sin pensamiento crítico, estas herramientas pueden volverse peligrosas. Antes creíamos en el “ver para creer”; hoy una imagen puede parecer real sin serlo. En este contexto, pensar críticamente es más necesario que nunca.

– En su cortometraje Kimsa, ¿cómo tradujo la cosmovisión andina del agua a un lenguaje visual contemporáneo?

Todo nació de la indignación. De la injusticia de querer explotar algo tan vital como los páramos de Quimsacocha. No lo digo en un sentido religioso dogmático, sino espiritual y vital: es sagrado porque da vida. Sentí la necesidad de protegerlo.

Pensé: ¿qué puedo hacer yo? Decidí crear una historia que no informara, sino que emocionara. Quise darle voz al páramo, porque es vulnerable y no puede defenderse. Por eso decidí que la voz fuera la de una mujer indígena como símbolo de la sabiduría y fortaleza ancestral, inspirada en ellas, no para hablar por ellas.

– En su obra confluyen la rabia y la ternura. ¿Cómo se conjugan?

De esa dualidad nace el personaje central, que atraviesa tres etapas: niña, adolescente y mujer. La niña representa la inocencia y la pureza; la adolescente, la rebeldía ética que levanta la voz; y la mujer, la guardiana que protege.

El corto termina con una frase que resume ese espíritu: “Tu voz es la mía, tu puño en alto es el mío, y tu apatía mañana será la muerte de todos”. Es un llamado a la acción, porque la defensa del agua no termina nunca. Quimsacocha ha sido estudiada por décadas, pero su riqueza sigue amenazada. Cuidarla hoy es proteger el futuro.

«La inteligencia artificial no reemplaza a nadie; amplifica lo que somos. Las ideas nacen de una mente humana y las emociones desde el corazón, algo que la tecnología nunca podrá sentir”

– ¿Qué significa para usted usar inteligencia artificial en defensa de la naturaleza?

Depende de cómo la usemos. La inteligencia artificial no está aquí para reemplazarnos, sino para potenciar nuestras capacidades. En La Voz del Agua, el contacto más humano que tuve fue al grabar la voz de Manuela Cordero, colega docente y un amigo Mateo Quito.

Ese fue el momento más significativo del proceso. Sin IA, este cortometraje habría sido imposible: no tenía los recursos ni el tiempo.

El proceso creativo fue intenso y se concentró en un solo fin de semana, pero venía gestándose desde hace tiempo en mi cabeza y en mis emociones. Por eso, más que temerle, debemos conocerla y aprovechar su potencial.

Las ideas y las emociones siguen naciendo de una mente y un corazón humanos; la IA no puede sentir, y eso marca la diferencia.

– ¿Qué aprendizajes le dejó este proceso?

Fue profundamente revelador. Me conmovió leer los comentarios del público, sobre todo de quienes se sintieron representados. Elegí a una mujer como protagonista porque el agua, la vida y la tierra son femeninas. Era también un homenaje a las mujeres de mi vida: mi madre, mis hermanas, sobrinas y mis colegas.

Además, la mujer indígena ha sido históricamente invisibilizada, y quise darle el lugar que merece. hubo críticas sobre el consumo de recursos para generar las imágenes y sí, hay un impacto, pero fue mínimo, y esa discusión debe servirnos para exigir que la infraestructura tecnológica sea más sustentable también observaciones sobre ciertos elementos simbólicos, y aprendí de eso.

Al final, confirmé que este es el camino: crear desde la conciencia, desde el respeto, desde la intención de emocionar y despertar reflexión.

– Kimsa, La voz del agua, ha tenido gran repercusión en redes. ¿Qué alcance ha logrado?

En mi perfil supera las 18.000 reproducciones, y al ser compartido por El Mercurio sobrepasa las 100.000 solo en Facebook. Lo más gratificante es ver cómo circula en espacios inesperados: grupos comunitarios, chats locales, redes de defensa del agua.

Eso demuestra que la gente se siente identificada. Aunque requiere esfuerzo y recursos, cuando una obra logra emocionar y generar esperanza, todo vale la pena. (I)