Cuando leímos por primera vez las novelas de Kafka, escritor nacido en Praga, fuimos deslumbrados por su brillantez literaria que proponía situaciones y personajes inesperados e insólitos, que eran al mismo tiempo tan reales que provocaban sentimientos de conexión de nuestras propias experiencias personales con esas tramas y con esos individuos. Lo fantástico de los relatos en las obras de Kafka, perdían esa característica y adquirían visos de posibilidad cierta, por su potente similitud con la realidad probable y también vivencial de la gente.

Las historias y los personajes de sus libros, nunca fueron solamente fabulosos, sino que representan una visión literaria de la realidad, con la cual las personas se identifican. A menudo o siempre, dependiendo de la perspectiva de cada individuo, el ser humano enfrenta situaciones hostiles e incontrolables dentro de los sistemas formales que regulan la convivencia social, caracterizados por su fría e impersonal vigencia y obligatoriedad que prescinde de lo que las personas puedan sentir frente a esa imposición forzosa, avasalladora e incontenible.

El ciudadano en el sistema burocrático, en la narrativa kafkiana, no puede hacer mucho para controlar su vida y sus circunstancias cuando ésta ha sido captada y definida por las formalidades propias de los procedimientos administrativos, pues está irremisiblemente condenado a someterse a ellas y a los burócratas que las gestionan.

Frente a esa realidad fría e inmutable de los sistemas formales de convivencia y a los alegres, indiferentes y acomodados funcionarios que los controlan e interpretan a discreción, los personajes de las novelas de Kafka, se sienten indefensos, azorados, impotentes, sin ninguna capacidad de reacción frente a las actuaciones de burócratas insensibles cuyo único interés es mantenerse en sus puestos y ejercer el pequeño o gran poder de sus funciones.

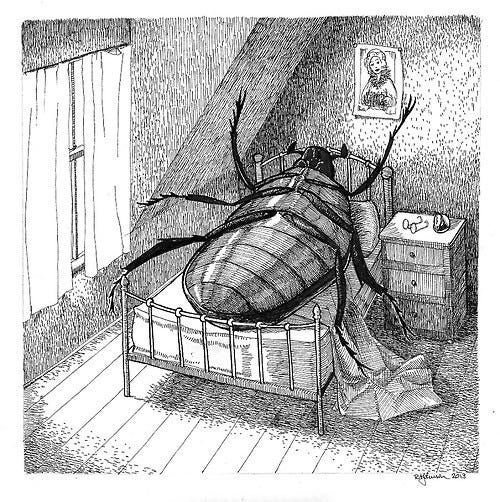

De la lectura de la obra de Kafka, se podría desprender que él mismo, estaba profundamente triste e insatisfecho con su vida y sus circunstancias, porque si no fuese así, cómo es posible que haya concebido siquiera el dolor y la angustia de Gregorio Samsa, protagonista trágico de su famosa novela corta, La metamorfosis, cuando despierta una mañana convertido en un inmenso y horrible insecto. O al indefenso héroe de la novela El Proceso, que inicia con la célebre frase: «Alguien debió de haber calumniado a Josef K., porque sin haber hecho nada malo, una mañana fue detenido». Ya en el relato de esta escalofriante historia, Josef K., nunca se entera de la razón de su detención y en el proceso que se deriva de ella, recorre los meandros del sistema judicial, conoce y trata con una serie de personajes bizarros: abogados, jueces, amanuenses, presos, policías y una diversidad de individuos que viven sus propias realidades y se muestran absolutamente ajenos a la tragedia del protagonista.

¿Es posible una perspectiva kafkiana de la contemporaneidad?

¿La visión del escritor europeo sobre la vida fue producto de una cierta insanidad psicológica? ¿Las condiciones actuales de la humanidad podrían producir en los pensadores contemporáneos versiones desalentadoras? ¿O todo está tan bien en el mundo, que el discurso de felicidad, disfrute, placer y realización material es suficiente y debe ser el paradigma que se persiga culturalmente?

¿Se puede estar tan triste, desesperado y frustrado como los célebres personajes de Kafka: Gregorio Samsa, Josef K., señor K. o como él mismo? ¿O esa posibilidad es un anacronismo, porque vivimos en el mejor de los mundos?

Siempre el desconsuelo y la tristeza, son reacciones posibles y necesarias, frente a la adversidad consustancial a la existencia humana. No todo es disfrute y ligereza. También está el drama y la tragedia en la vida de las personas y de los pueblos. El dolor existe. Está en cada uno de nosotros, pese a que muchos tengan resueltas sus vidas emocional y financieramente, porque la enfermedad, las ofensas, las pérdidas y tantas otras circunstancias negativas, están siempre presentes.

También los grupos y las sociedades tienen sus propias dificultades. La pobreza asola el planeta en muchos lugares. En el Ecuador los pobres son la mayoría de la población y su vida se desarrolla en condiciones de precariedad que, en muchos casos, se mantendrán a lo largo de su existencia. La desigualdad campea tanto en los países ricos como en los otros. La contaminación ambiental es dramática y el calentamiento global una realidad que devasta y asola al mundo. La explotación inmisericorde de los recursos naturales se impone para mantener el modelo de vida de la civilización. Las guerras son permanentes y cruentas. La inseguridad, entre nosotros, nos empuja a vivir en condiciones marcadas por el espanto y el miedo. Mafias, drogas, trata de personas, tráfico de órganos.

Sin embargo, no hay suficientes voces doctrinarias, literarias y filosóficas que se pronuncien sobre esa realidad planetaria y local. La denuncia que sí está presente para ciertas situaciones, carece del apoyo de la literatura y de la filosofía. Necesitamos contrapesos doctrinarios al discurso global materialista que liga la felicidad de la gente con el consumo y la búsqueda del placer, porque esta perspectiva de la sociedad muestra solamente una parte de la realidad sin que, por supuesto, sea la única posible.

Entre nosotros, lo planteado, es decir la importancia de la literatura y de la doctrina como formas de comprender y describir la realidad social, ha sido relevante. El impacto de las perspectivas sociales de Montalvo, Icaza, Dávila Andrade, Gallegos Lara y tantos otros escritores ecuatorianos, ha sido decisivo para que la ciudadanía desarrolle sus propios criterios sobre nuestra realidad y nuestra historia. Ellos escribieron sobre el dolor de la gente y de sus tiempos.

Hoy, también podríamos hacerlo, porque esa acción aporta a la comprensión general de las cosas, pues se complementa con su antípoda cultural que posiciona al discurso de la alegría y la actitud positiva, como comportamientos necesarios y únicos frente a una realidad que a menudo se aleja cada vez más del ideal y de la utopía.

La cotidianidad local también puede ser kafkiana

No todo es amable entre nosotros. El trato entre la gente puede mantenerse en niveles adecuados de cordialidad básica, pero también siempre está latente la posibilidad de la desavenencia y el insulto fácil -a flor de labios- utilizando palabras grotescas y descalificadoras del otro. Somos duros y muchas veces pecamos de agresivos y lisos, como decimos por acá, cuando empleamos esta última palabra que, el Diccionario de la Lengua Española, nos dice que la podemos utilizar para adjetivar a quien consideramos desvergonzado, atrevido, insolente y respondón.

Ese trato también lo tiene, en ocasiones, la burocracia pública local. Ciertos funcionarios, no siempre son correctos en su desempeño y abusan de sus funciones por la displicencia en el cumplimiento de sus obligaciones. La indefensión en esos momentos, es clara para quien siente que el sistema es una estructura hostil y contraria a sus intereses. En esas ocasiones, el Kafka inmortal, nos representa de la mejor manera.